服のチカラを、社会のチカラに。

よい服をつくり、よい服を売ることで、

世界をよい方向へ変えていくことができる。

私たちは、そう信じています。

よい服とは、シンプルで、上質で、長く使える性能を持ち、

あらゆる人の暮らしを豊かにできる服。

自然との共生を考え、つくられる過程で、革新的な技術を使い、

地球に余計な負荷をかけない服。

健康と安全と人権がきちんと守られた環境で、

いきいきと働く多様な人々の手でつくり届けられる服。

そして、よりよい社会を願うお客様と共に活動し、

地域との共存共栄を目指していく。

私たちは、服のビジネスを通して、

社会の持続的な発展に寄与できるよう、新たな基準をつくり、

不断の努力をもって進めていくことを約束します。

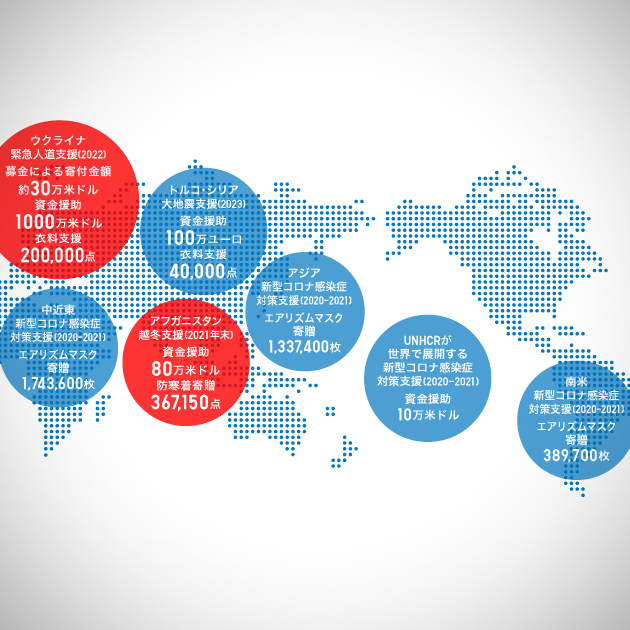

UNIQLOのサステナビリティ活動

KEYWORD

よく見られている記事

-

PEACE FOR ALL

たった1枚のTシャツにも、平和のためにできることがある。「世界の平和を願ってアクションする」そんなユニクロの想いに賛同した著名人がボランティアで参加し、平和への...

もっと見る

-

RE.UNIQLOスタジオ

あなたのユニクロには、続きがある。服の持つあらゆる可能性を引き出しながら、未来にとってポジティブなことを、次々と実現する。それが、RE.UNIQLO STUDI...

もっと見る

-

ユニクロダウンリサイクル

服から服へのリサイクル。それがユニクロの新しい挑戦です。その第一歩が、ダウン。着られなくなったユニクロのダウン商品を回収し、ダウンとフェザーのリサイクル...

もっと見る

-

UNIQLO 古着プロジェクト by RE.UNIQLO

服をできる限り長く着て、最後は捨てずにリサイクルする。RE.UNIQLOが目指す循環型社会への取り組みのひとつが「古着の販売」です。RE.UNIQLO回収ボックスを...

もっと見る

おすすめの記事

-

RE.UNIQLO

もっと未来を豊かにする服へ。ユニクロは全商品をリサイクル、リユースする取り組み「RE.UNIQLO」を進めています。あなたの愛してくださった服が、次の場で、次の...

もっと見る

-

子どもたちのためにできること(次世代教育活動)

服のチカラで、未来を担う若い世代の育成に貢献する。それは、ユニクロの大切な使命のひとつです。日本全国の学校で展開する、服のリサイクルについて考える出張授業“届け...

もっと見る

-

あらゆる人が平等に生きられる世界へ

すべての女性たち、そしてすべての人たちは、自由に夢を描き、明日を切り拓いていくことができる。その無限なる可能性とともにありつづけたいとユニクロは願っています。世...

もっと見る

-

ユニクロとSDGs

服のチカラを、社会のチカラに。よい服をつくり、よい服を売ることで、世界をよい方向へ変えていくことができる。私たちは、そう信じています。ユニクロ1号店がオープンし...

もっと見る

更新記事

-

ユニクロダウンリサイクル

服から服へのリサイクル。それがユニクロの新しい挑戦です。その第一歩が、ダウン。着られなくなったユニクロのダウン商品を回収し、ダウンとフェザーのリサイクルを...

もっと見る

-

PEACE FOR ALL

たった1枚のTシャツにも、平和のためにできることがある。「世界の平和を願ってアクションする」そんなユニクロの想いに賛同した著名人がボランティアで参加し、平和への...

もっと見る

-

UNIQLO 古着プロジェクト by RE.UNIQLO

服をできる限り長く着て、最後は捨てずにリサイクルする。RE.UNIQLOが目指す循環型社会への取り組みのひとつが「古着の販売」です。RE.UNIQLO回収ボックスを...

もっと見る

-

スペシャルオリンピックス

スペシャルオリンピックスは、知的障がいのある方々にスポーツトレーニングとその発表の場である競技会を提供している国際的なスポーツ組織です...

もっと見る