アシャのことを思うと胸がキュッと締めつけられるような気持ちで一杯のまま、三日が過ぎた。

あの日以来、同じように冷たい態度をとられるのが怖くて「コーヒーショップ」に行く気にもなれなかった。けれども、いつか電話がかかってくるかもしれないと思い、部屋の電話の前から離れられない自分が情けなかった。

何かしら理由があって、きっと僕はアシャに嫌われたんだ。アシャのことはもう忘れよう。考えるのはやめよう、と思っても、日を追うごとに悲しみは増すばかりだった。

僕はアシャのことが本当に好きだった。ニューヨークに一人でやってきて、はじめて好きになった女性がアシャだった。孤独を当たり前と思い、まさか恋愛ができるとは思わなかった自分にとって、アシャはかけがえのない存在だった。

少しおしゃべりして、公園を散歩したりして、ちょっと手をつないだだけで、仲良しのつもりになった自分が間違っていたのだろう。

期待しすぎた自分が嫌になった。ぐるぐるとそんなことばかり考えた。そのあげく、もういいや、と開き直る自分がいた。

あの朝から七日後、僕はようやく気持ちが吹っ切れた。そして「コーヒーショップ」へと行った。今日を最後の日にしようと思ったのだ。何気なくアシャを探すと、いつものように忙しそうにコーヒーを淹れていた。

コーヒーカウンターに立ち、「Mサイズのカプチーノを」と言った。僕に気づいたアシャは、はっとしたような表情を見せ、僕の目をじっと見てから、「わかりました」と答え、カプチーノを淹れてくれた。

僕は代金を置き、カプチーノを受け取り、「ありがとう。じゃまた」と言って店を出ようとした。すると、「待って……」とアシャが小さな声で言った。

「もう大丈夫。気にしないでいいから」と僕はアシャに言った。「そうじゃないの……。これ読んで」と、アシャは一通の手紙を僕に手渡し、再び僕の目をじっと見つめた。

アシャの目には涙が浮かんでいた。そして、「じゃ、またね……」と言ってアシャは僕に背中を向けた。

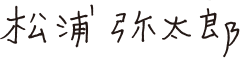

手渡された封筒を見ると、隅にピンクのクレヨンで「Love、Asha」と小さく書かれ、その横に記号のようにxxxが添えられていた。

「ピンクが好き……。子どもの頃、ピンクのクレヨンが宝ものだったの。だから減らないように大切に使っていたのよ。今でもピンクのクレヨンを使う時は時別な時よ」

セントラルパークで自転車を漕ぎながら、アシャはそんな話を僕にしてくれた。

片手にカプチーノを持ち、もう片手にアシャから渡された手紙を持ち、ニューヨークのワシントンスクエアパークで、呆然と立っている自分がいた。なぜ、アシャは目に涙を浮かべていたのだろう? この手紙には何が書かれているのだろう?

僕はアシャの手紙を読むのが怖かった。もう何も言ってくれなくていい。放っておいてくれていい。そういう気持ちだった。

手に持った手紙を見つめれば見つめるほど、読んだら何かが起きそうな予感がしてならなかった。

僕はポロシャツのボタンをひとつ外した。夏のじりじりとした暑さが僕を包み込んでいた。