LifeWear Story 100とは。

ユニクロには、

流行に左右されず、

けれども、決して古びることのない、

長い間、作り続けている普通の服がある。

品揃えの中では、

とても地味で目立たない存在である。

コマーシャルにもあまり出てこない。

それらは、ユニクロが、

もっと快適に、もっと丈夫に、

もっと上質であることを、

長年、愛情を込めて追求したものだ。

それらは、ユニクロの人格と姿勢が、

目に見えるかたちになったものであり、

丹精に育てているものだ。

昨日よりも今日を、今日よりも明日と。

手にとり、着てみると、

あたかも友だちのように、

その服は、私たちに、

こう問いかけてくる。

豊かで、上質な暮らしとは、

どんな暮らしなのか?

どんなふうに今日を過ごすのか?

あなたにとってのしあわせとは何か?と。

そんな服が、今までこの世界に、

あっただろうかと驚く自分がいる。

ユニクロのプリンシプル(きほん)とは何か?

ユニクロは、なぜ服を、

LifeWearと呼んでいるのだろう?

LifeWearとは、どんな服なのだろう?

ここでは、LifeWearの、

根っこを見る、知る、伝える。

そして、LifeWearと、自分にまつわる、

ストーリーを書いていきたい。

LifeWear Story 100は、

LifeWearと僕の、旅の物語になるだろう。

松浦弥太郎

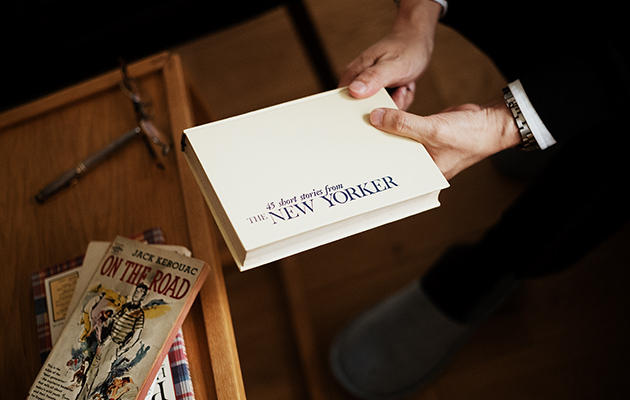

服が自分に元気を与えてくれたりとか、あの時に着ていた服、あの人と一緒の時に着ていた服、あの時に買った服だとか。服が日々のライフスタイルに弾みをつけてくれるものでした。そのくらいに服の存在って大きかった。そんな体験をひとつひとつ自分の中で紐解いていきながら、書き手の僕としては、自分の経験を種にしてファンタジーを書いていく感じ。「旅」とか「出会い」とか「暮らし」とか、そういう物語を、LifeWearという商品に乗せていくという試みは、自分なりにひとつの発見、発明に近かった。LifeWearっていう概念自体も大きな発明ですよね。LとWが大文字で、ワンワードに見えるけれどそうではないところも凄いなと思います。

ファンタジーでは終わらせないぞ、ってところが僕らの腕の見せ所でしたね。それは亜童さんのパートであったりして、毎回、開発とか手掛けている方々へのインタビューで拾っていくもので。そんなふうに亜童さんにとても助けてもらう部分があったと思う。リアルなファンクションを語ることで、現実に戻してくれるというか、あの世からこっちみたいな。笑。そのバランスがとても良かったんだ。よく言われなかった? 不思議な感じだと。連載を始めた時に周りの人に。