![]()

2005年10月04日

BACKSTAGE REPORT ユニクロ銀座店の舞台裏(2) ~「考える人」2005年秋号~

~「考える人」2005年秋号(新潮社)より転載~

(前編はこちらをご覧下さい。)

愛や優しさがあるデザイン。

ユニクロの旗艦店 2005年10月7日オープン

設計デザインを担当したクライン・ダイサム・アーキテクツの二人に話をうかがう前に、ユニクロで店舗デザインの開発を担当しているもうひとりの女性、渡辺有紀さんにも登場いただこう。

「大学では建築を専攻していました。図書館や美術館、学校、劇場といった公共性の高い建築の研究です。人間の行動に与える建築の影響とは何か、というテーマです。たとえば学校の廊下を例にとって考えると、従来どおりの機能、つまり単なる通路であり、ロッカーの置き場所に過ぎない設計と、それとは反対に教室と教室を有機的に繋げる第三の空間として捉えた設計では、生徒や先生の行動に変化が現れます。建築は人の気持ちを大きく左右するんですね。

ところが、大学院で劇場の調査研究を続けていたとき、建築が人間の行動を左右するためには、理屈だけでは駄目なんだと気づきました。最新式の劇場は油圧式でステージが昇降するのはもちろん、座席まで動かすことができるようになっています。ところが、税金を使ってそれだけの施設を作っても、実態を調べるとほとんどその機能が使われず宝の持ち腐れだったりする。利用者を愉しませる手前で建築の持つ能力が死蔵されている。発注者や運営する側が建築を使いこなせていない例があまりにも多いんです。完成と同時に建築家や行政の自己満足で終わってしまう。発注する側の問題が現実としては大きいんだなと痛感しました。

日本の建築って理屈なんです。構造や機能、形が象徴するものの意味や由来など、建築家は言葉で説明したくてしょうがないんですね。使いたくなるかどうか、人間の気持ちは二の次なんです。私はそれよりも、その空間に入った瞬間の何ともいえないうれしさとか、カッコ良さ、そういうものを見せたいし、見てみたい。研究をすればするほど、人間が喜ぶ空間というのは理屈だけでは作れないと思うようになりました。

それを実現するのには、建築家の側よりも依頼する側にまわったほうがいいんじゃないか、そこからしか始まらないと思ったんです。だから社会に出て就職しようということになったとき、建築の仕事に就くのではなくて、もっと自由度が高くて、格好いい店舗を作ってしまうアパレルに入って、建築家やデザイナーに発注する側の仕事をやってみたいと考えるようになりました。

幸い最初に就職したアパレルは、私が入社した直後に店舗設計部がつくられ、外部の建築家、デザイナーに店舗設計を依頼する仕事がスタートしたんです。今の旬の建築家は誰か、店舗の演出の方向付けをどうするか、ありとあらゆる情報を統合して建築家やデザイナーを選定することから始めて、施工業者はどことどう組んで行くか、予算の組み方、衣服を並べる什器はどうするか、そういった様々なことを自分でコントロールする仕事を担当させてもらいました。代官山の小さな店から千坪単位のメガストアまで、それこそ何百という新規開店を担当してきました。

ところが何百とお店をやっていると、自分に頼んで来る方も、自分自身もどこかで仕事がマンネリになってくる。やったことがない仕事が見当たらなくなってくるというか。何か画期的な仕事ができないのかな、と思い始めた頃に、ユニクロがどうやら新しいことを始めようとしているとわかったんですね。以前に働いていたところは給与も待遇も良かったし不満があったわけじゃないんですけど、新天地、未知数のユニクロで新しいことをやってみたいと感じたんです。

私はユニクロで買い物をしたことがありませんでした。働くことになって店に行ってみると、商品の魅力とか広告のインパクトに較べて、お店は印象が残らないな、と思ったんですね。店に行っても面白いという感覚が湧かない。

会社に入ってみると、なんか男の会社だなあ、って感じた(笑)。ファッションについて本質的にはあまり興味がないんじゃないかって(笑)。『商品は部品です』なんて言うし。 インナーも『体を科学する』みたいなアプローチがまず先にくるでしょう? 元素記号が出て来るような。もちろん、そういうインナーの機能はあってくれるのはありがたいんですけど、それを伝えるときにそのままお客様に伝えるんじゃ説教くさいじゃないですか。イメージが堅いし楽しくない。私だったら可愛いインナーショップで買い物がしたい。理屈よりもその感覚、気持ちが大切なんです。少なくとも私はそう思います。

インナーも『体を科学する』みたいなアプローチがまず先にくるでしょう? 元素記号が出て来るような。もちろん、そういうインナーの機能はあってくれるのはありがたいんですけど、それを伝えるときにそのままお客様に伝えるんじゃ説教くさいじゃないですか。イメージが堅いし楽しくない。私だったら可愛いインナーショップで買い物がしたい。理屈よりもその感覚、気持ちが大切なんです。少なくとも私はそう思います。

理念とか理想はしっかりとある。そこは凄いと思う。ところがお店をどんなイメージで見せたいのかという話になると、『誰もが入りやすい店』という言葉になってしまって具体的なイメージが付いてこない。

コンペの結果、銀座店を担当することになったクライン・ダイサム・アーキテクツは発想やイメージが豊かなんですね。デザインに愛や優しさがある。だから一緒に仕事をしていて楽しいんです」

商品を並べる新しい棚は掃除が大変という反対意見

「いままでのユニクロは、エレクターという頑丈で機能的なスチールの棚を使っていました。可愛らしいキッズだろうが、ブラジャーやキャミソールだろうが、すべてこのエレクターで売るわけです。それぞれのウェアがどうすればきれいに見えるかというのではなくて、あくまでも機能的な収納という発想。でも何百坪という空間になってくるとどうしても単調になるし、必ずしも商品映えする棚ではありません。

クライン・ダイサム・アーキテクツには商品を並べる新しい棚もつくってもらいました。とくに見ていただきたいのは、私たちが『藤棚』といっているものなんです。一面的な棚ではなくて、フロアのなかにもうひとつの空間をつくり出す効果を狙うもの。テーブルのようなものも用意しています。いずれも人間のサイズ、買い物という行動がとりやすいサイズを意識しています。エレクターのように収納する機能だけでは買い物という行動の喜びは湧いてこないからです。

五階それぞれのフロアはすべてテーマ色を変えました。だから自分が今何階にいるのかがわかります。一階はちょっとゴージャスな感じのある真っ白な空間。ユニクロのカラフルな商品がパッと映えるように配色しました。

社内的には藤棚にするだけでもかなり抵抗がありました(笑)。エレクターって透けてますから埃が溜まらないんです。だから今回のような真っ白なすべすべの棚にすると埃が溜まる、掃除が大変という反対意見が出ます。従来のショップのオペレーションからは外れる問題点として捉えられてしまう。

あとは結果次第です。ユニクロのお客様が求めるものはこれじゃなかった、と結果が出れば、そこからまた考え直します。だけどやってみるんだったら中途半端ではなく、まずはやりたいようにやってみる。議論はいっぱいありましたけど、結果的には自分たちのやりたいようにやらせてもらったなと思っています」

人の心が動くもの 記憶に残るスペシャルなもの

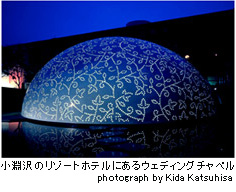

クライン・ダイサム・アーキテクツの仕事はふたつ、目にしたことがある。ひとつは山梨県小淵沢のリゾートホテルにある屋外のチャペル。プラネタリウムのようなイメージのあるドーム全体に、白いドットでつる草模様が描かれている。もうひとつは原宿表参道で現在建設が進行中の旧同潤会アパートの工事現場の壁。実際に植物が植えられている「グリーン・グリーン・スクリーン」と呼ばれるものだ。どちらもちょっと意表を衝いて、どこかユーモラス。ホッとするような味わいがある。誰が考えたんだろう、と立ち止まるような、可愛らしいインパクトがある。微笑をよびさますようなもの。

クライン・ダイサム・アーキテクツの仕事はふたつ、目にしたことがある。ひとつは山梨県小淵沢のリゾートホテルにある屋外のチャペル。プラネタリウムのようなイメージのあるドーム全体に、白いドットでつる草模様が描かれている。もうひとつは原宿表参道で現在建設が進行中の旧同潤会アパートの工事現場の壁。実際に植物が植えられている「グリーン・グリーン・スクリーン」と呼ばれるものだ。どちらもちょっと意表を衝いて、どこかユーモラス。ホッとするような味わいがある。誰が考えたんだろう、と立ち止まるような、可愛らしいインパクトがある。微笑をよびさますようなもの。

まずはアストリッド・クラインさんの話から(以下クラインさんはK、マーク・ダイサムさんはDと表記します)。

K「私の両親はドイツ人です。イタリアで生まれて、十代までイタリアで暮らしました。十九歳のとき、アートを勉強するためにフランスへ。彫刻やインスタレーションを勉強するためでした。次にはロンドンの王立芸術大学(RCA)で建築を学びました。インテリアと芸術と建築を融合させたトータルなものを作るアイディアを具体化させたい、そのために建築を学んだのです。彼(ダイサムさん)は十六歳の時から建築家になりたかった人で、やはりRCAで勉強中でした」

D「僕はミルトンキーンズというニュータウンで育ちました。デザインや建築で有名な町です。ロンドン市内を見ていると、古い建物になるべく手をつけず保存するのがイギリスというイメージがあるかもしれませんが、ミルトンキーンズは新しい建物がどんどん建てられてとても刺戟的でした。建築の仕事に憧れたきっかけです。その後、シカゴの設計事務所で一年働いて、イギリスに戻ってからRCAに入り直しました。

ちょうどバブルの頃に彼女と日本を旅しました。外国人建築家が設計した、はっきり言ってクレイジーとしか言いようのない建物が、どんどん東京に建てられ始めていた(笑)。新しい建築に保守的なヨーロッパ人が見たら、ちょっと信じられない光景。モダンであれば何でもいいの? って思いましたね」

K「東京は面白いし、仕事が見つかるようだったら日本に長くいたいと思っていたら、ラッキーなことに、伊東豊雄建築設計事務所で二人とも働くことができるようになったんです。ほぼ二年間働きました。そのうちに直接自分たちに頼まれる仕事が来るようになって、独立することになったんです。まだ日本語がちゃんと話せないのに日本で独立するなんて、ほんとに無謀だったんだけど(笑)」

D「日本で仕事をしたかったのは、建設会社の技術力が世界一だからです。仕事が丁寧できれい。自分たちのやりたいイメージを限りなく再現できる。日本は都市計画上の規制がヨーロッパに較べて弱くて自由度が高いから、やりたいことの幅もぐんと広がる。僕たちの仕事の実現には日本がふさわしかった」

K「人の心が動くもの。豊かになるもの。喜びを与えるもの。記憶に残るスペシャルなものを設計したい。自分たちの仕事を百年後に誰かがみたら、二〇〇五年という時代が見えてくるもの。自分たち自身も仕事を楽しみたいですからね」

D「僕たちの仕事には固定したスタイルやマニュアルはありません。依頼してくるクライアント次第なんです。スタイルがないのが僕たちのスタイル」

K「銀座の中央通りにユニクロのフラッグシップ・ストアを作る。どうするか。私たちの理解では、ユニクロはシンプルで無駄がなく、リーズナブル、誰にでもわかりやすい、安定感がある、きっちりしている、こういうイメージ。この特徴を大切にしながら、もう一段上へグレードをあげる。だから目を剥くような派手さとか、あまりにもファッショナブルなものはふさわしくない、と思いました」

K「銀座の中央通りにユニクロのフラッグシップ・ストアを作る。どうするか。私たちの理解では、ユニクロはシンプルで無駄がなく、リーズナブル、誰にでもわかりやすい、安定感がある、きっちりしている、こういうイメージ。この特徴を大切にしながら、もう一段上へグレードをあげる。だから目を剥くような派手さとか、あまりにもファッショナブルなものはふさわしくない、と思いました」

D「商品を並べるエレクターも、そもそもの倉庫というイメージからすればピッタリだし、信じられないほど機能的なんです。だけど銀座のフラッグシップを倉庫にするわけにはいかない(笑)。シンプルさというポリシーは変えずに、インテリアも新しい素材、デザインを使う。ショッピングする楽しさを味わってほしい。店にいること自体がうれしい経験」

K「今は何でもネットで買えてしまうでしょ。だからこそ、お店にしかないスペシャルが必要です。ちょっとのぞいてみたくなる、また来てみたくなる、そこでしか経験できないもの。だからちょっと散歩をするつもりで一度はぜひいらしてほしいですね」

D「たぶん最初に店に入ると、新しい場所という感じがすると思います。だけど、よく見ていただければ、なるほどユニクロのDNAがちゃんと残っている、そう感じてくれる人もいるはず」

K「私たちはユニクロ原宿店のオープンを日本にいて見ていたんですよ。ずらっと人が並んで、すごいインパクトだった。銀座店がどうなるか、私たち自身がとっても楽しみにしてるんです」

ユニクロ銀座店 黒瀬友和店長の話 その2

とにかく池袋東口店とは、お客様の層や好みがはっきりと違ってくるのはわかっています。店内のインテリアも、棚のデザインもすべて既存店とは違いますから、これまで自分が培ってきたオペレーションは当然変えなければいけない。白い壁が1年たって黒くならないようにするにはどうしたらいいか(笑)とか、与えられた条件のなかで考えなければいけないことが山のようにあります。

もちろん、店長としての希望もいろいろと出しました。新しくデザインされた什器のディテールについて気がついたことを微調整してもらいましたし、前から気になっていたフィッティングルーム、これは絶好の機会だったので、もっと心地よい空間に変えてもらいました。ユニクロのフィッティングルームは、脱いだ靴がカーテンの外側に置き去りになりますよね。それに靴を履いた状態で全身を鏡に映して見るには、いったん外に出なければいけない。これを靴が中に入れられるものにしました。それから店内にソファを置くようにしてもらったこと。現場サイドからリクエストして新しくつくってもらった商品もあります。銀座ですから働く女性のお客様に満足いただける商品も用意しました。お客様が何を望んでいらっしゃるのかは、私たち現場がいちばんわかっていますから。

銀座店に足を踏み入れれば、お店に新鮮な驚きを覚えてくださると思います。でも、3回、4回と来店が重なれば、新しさが当たり前のものになって慣れてしまうはずです。そこから先は、やはり私たちスタッフがどれだけお客様に満足いただけるように動くことができるか。これに尽きてくる。

銀座店のスタッフは200人います。僕が勝手につくって勝手に命名した「サービス・アテンダント・チーム」の皆と、そのポイントをどうやっていくか、毎日考え、話し合い、シミュレーションしているところです。最高のユニクロを、そして見たことのないユニクロを、お見せします。ご期待ください。

ユニクロは海外でも、引き続き新展開を続けています。この秋には、ユニクロのアメリカ初進出となるニュージャージー州に、3店舗がオープンいたします。また韓国に初進出となる3店舗、北京に2店舗、香港に1店舗、それぞれ新たにオープンいたしました。また、英国のロンドン・リージェントストリート店を増床、リニューアルオープンし、英国におけるユニクロの旗艦店としてスタートいたしました。「世界品質」をモットーに、世界のどこでも誰でも、高品質の商品をお手頃な価格で手に入れることのできるユニクロは、グローバルな舞台で展開し、世界中で信頼されるブランドとして成長を続けて参ります。

「考える人」2005年秋号

(文/取材:新潮社編集部、撮影:菅野健児、広瀬達郎、木田勝久)

詳しくは、新潮社のホームページをご覧下さい。