![]()

2017年04月24日

BACKSTAGE REPORT - 福島県立浪江高等学校〝最後の三年生〟14人の旅立ち

復興応援プロジェクトの一環としてユニクロが支援を続けてきた

休校前最後の卒業生たちの胸に去来するものは―。

~「考える人」2017年春号(新潮社)より転載~

三月一日、今春をもって休校となる福島県立浪江高等学校の「最後の三年生」十四人の旅立ちを祝う卒業式が行われた。佐藤京治校長は式辞で、時おり声を詰まらせながら卒業生たちに呼びかけた。

三月一日、今春をもって休校となる福島県立浪江高等学校の「最後の三年生」十四人の旅立ちを祝う卒業式が行われた。佐藤京治校長は式辞で、時おり声を詰まらせながら卒業生たちに呼びかけた。

「(仮設校舎で学ぶ)サテライト校と知りながら門を叩いてくれたみなさん。肩身の狭い思いをさせたこともあったかもしれない。しかし、全力でやりきり、充実した学校生活を送ってくれました。(中略)この厳しい教育環境を乗り越えた自信と誇りを胸に精一杯生きてください」

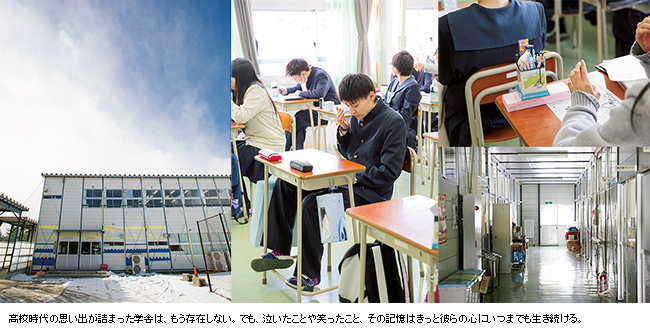

福島第一原発から九・五キロのところにあった浪江高校は、東日本大震災の後、六十キロほど内陸に入った県立本宮高校敷地内に建てられたプレハブの仮設校舎へと学舎を移した。震災前は約三百六十人が学ぶ高校だったが、休校が決まってからは新入生の募集を停止。年ごとに生徒数は減って、二〇一六年度は三年生十四人だけで過ごしてきた。淋しさや仮設校舎の不便さだけではない、様々な思いを乗り越えて、助け合ってきた十四人がいまそれぞれの道を歩み出す。

「一人もコースアウトすることなく、そろって卒業できるのが、まずは何よりだと思っています」。三年間持ち上がりでこのクラスの担任をしてきた朝田由美子先生は語る。

震災後、町内全域が避難指示区域に指定され、全町民が避難した浪江町だが、今春、一部地域の避難指示が解除されるなど、「(浪江町に)戻るのか戻らないのか」の難しい判断が迫られている。浪江高校の生徒の家庭にも引っ越しを含む様々な変化があった。そうした状況下で、誰一人欠けることなく卒業の日を迎えることができたのは、それ自体が喜ばしいことだった。

「この一年間、三年生たちはそれぞれに、自分はどういう道を進むのか、自分の能力を見極めながら、将来についていろいろと考えてきました。ユニクロさんでの職場体験や関東への研修旅行を通じて、多くの生徒が誰かの役に立ちたい、誰かが助かるように力になりたい、という気持ちを強くしたように思います」

十四人の進路は、大学や短大、専門学校への進学が十人と、就職が四人。

「卒業アルバムの編集を手伝いながら、彼らの顔を見ていると、本当に大人になったなぁと思います」と、朝田先生は目を細める。

たしかに、二年前に取材で訪れたときと比べても、成長の跡は明らかだ。当時、ユニクロは復興応援プロジェクトの一環として、浪江高校の生徒たちが将来のキャリアを前向きに考えるきっかけを提供すべく、店舗での職場体験や浪江町から避難した人々が暮らす仮設住宅を生徒が訪ねて買い物支援を行う活動をサポートしていた(二〇一五年冬号BACKSTAGE REPORT)。三年をひとつの区切りとしたユニクロ復興応援プロジェクトは二〇一五年春に終了したが、国際NGOのアドラ・ジャパン(ADRA=Adventist Development and Relief Agency =Japan)と組んだ浪江高校のプログラムだけは、この十四人が卒業するまで見届けよう、と続けられてきた。

「お客さんの喜ぶ顔」

この職場体験も含め、三年間で思い出に残ること、どんな成長をしたと自分で思うかなど、卒業生たちに聞いてみた。

ネイリストを夢見る生徒会長の菊池あすみさんは、ネイルの雑誌を読んで、小さな爪の中に物語が広がっていることに感動し、ネイルアートなど美容の勉強をしようと専門学校に進む。生徒会長の任は重かったが、誰かがやらなければいけない仕事だと思って引き受けた。

「青浪祭(文化祭)の準備ではケンカもあったり、まとめきれないところがあって大変だったけれど、最終的にはやりきれて良かった。自分たちで作った文化祭という実感がありました」と振り返る。

バーテンダーを目指す草野悠斗君は、夢の実現のために、まずは工場で働いてお金を貯める。「自分が作ったお酒でお客さんを喜ばせたい」と思うようになった背景には、青浪祭やユニクロでの職場体験でお客さんの喜ぶ顔が心に残ったということもあった。

普段、家族や先生以外の大人と接する機会が少ない高校生にとって、店舗での接客は緊張せずにはいられない経験だった。

「人見知りなので、接客は最初本当に大変でしたが、そのうちにコミュニケーションができるようになりました」と語る西山宙斗君は、卒業後、自動車の専門学校に進学し、将来は自動車整備工場の社長になりたいという。青浪祭実行委員長をやりきった自信に加えて、職場体験で得た自信はきっと社会に出てからも役に立つだろう。

知らない人と話すことが苦手だと、消え入りそうな声で二年前に話していた二階堂愛美さんは、「将来はイラストレーターになりたい」と、こちらをまっすぐ見ながらはっきりした声で語ってくれた。そして、そのための専門学校に進む。

初対面の人と話すのが苦手だった佐藤孝弘君は、みんなで参加したユニクロでの職場体験でマネキンの準備をするのが楽しかったので、そのあと自ら申し出て、一人だけ追加の職場体験をした。最終的には物流の仕事を選んだが、職場体験で少し人と話ができるようになり、「自分では、できるようになった、乗り越えたという気持ちがある」と、しっかりした声で話してくれた。

「最初は職場体験なんてやりたくない、面倒くさいと思った」と、正直に語ったのは熊野彩香さん。でも、やってみたらお客さんに喜んでもらえたし、達成感があり、やって良かったという。ひところはアパレル関係に進むことも考えたが、言語聴覚士を養成する専門学校のオープンキャンパスに行き、先生の話を聞いて、「これだ!」と直感。その学校に進むことにした。

「中学の頃は幼稚園の先生にあこがれたり介護の仕事も気になったりしたけど、高校二年のときに言語聴覚士という仕事を知って、これならどっちもやれると思った。しゃべるのが大好きだから、人が話せるようになるのを助けたいと思ったんです」

熊野さんは同級生十四人の浪江高校で学ぶことの淋しさも率直に話してくれた。

「やっぱり他の学校が羨ましくなって、一年生の冬休みくらいまではとっとと卒業したいと思っていました。でも、人数が少ないからこそ、職場体験や他校との交流などいろんなチャンスがあって、浪高でしか学べないこと、できないことがいっぱいあったと思うようになりました。それに、高校に入って明るくなれたのはみんなのお陰だと思っているので、浪江高校で良かったなと思います」

小規模であることに加えて、他の学校の敷地に「間借り」する形での高校生活には、それなりの不便や窮屈さもあった。中野清美さんが語った一つの例がこれだ。

「高校に入ったら軽音部(軽音楽部)を作りたいと思っていたんですけど、プレハブで防音設備がないし、一年のときも二年のときも作れなかった。でも、三年のときの青浪祭ではバンドをやれることになって、ギターとキーボードを担当しました。練習をしているときから楽しくて楽しくて、めっちゃ思い出になっています」

中野さんは、飼っていた猫が病気で死んで泣いていたとき、動物病院でなぐさめてくれた看護師さんのことが心に残り、そんな人になりたいと思った。卒業後は動物の看護師を目指して専門学校に進む。

二年前、「復興に向けて取り組んでいくためには、たとえ後輩がいなくても私たちが浪江高校を継いでいかないといけないと思った」と力強く語っていた竹内美咲さんは、三年間をこう振り返る。

「県外も含めていろんなところに行けて、たくさんのことを学びました。そして、もっといろんなことを学んでいきたいという気持ちが強くなりました。学校が無くなることについては淋しい気持ちでいっぱいですが、青浪祭をはじめ、クラス十四人で団結力を発揮して、やれることはやりきったという達成感があります」

竹内さんは、寝たきりの祖父を含めて高齢者が多いこの地域で役に立ちたいと考え、介護福祉士を目指して専門学校に進む。

もうひとつの旅立ち

浪江高校三年生十四人と同じく、この春に旅立っていく人がいる。このプログラムを支えた国際NGOアドラ・ジャパンの会田有紀さん。ラオスで農村開発事業に携わっていたときに東日本大震災のニュースを聞き、被災地支援に関わろうと帰国した会田さんは、浪江高校のプログラムが一区切りするのを機に、また海外での事業に戻っていく。次のプロジェクトはアフリカ・ジンバブエでの学校建設。

浪江高校三年生十四人と同じく、この春に旅立っていく人がいる。このプログラムを支えた国際NGOアドラ・ジャパンの会田有紀さん。ラオスで農村開発事業に携わっていたときに東日本大震災のニュースを聞き、被災地支援に関わろうと帰国した会田さんは、浪江高校のプログラムが一区切りするのを機に、また海外での事業に戻っていく。次のプロジェクトはアフリカ・ジンバブエでの学校建設。

「この五年間は私にとっても大きな学びの機会でした」と語る会田さんは、日本という国の看板と資金を背負って「外国人」として開発援助に携わる海外でのプロジェクトと比べ、同じ日本人同士で行う「支援」は勝手の違うことが多く、どのような関わり方をすればよいのか迷うことの連続だったという。それだけに、海外では見えていなかったと改めて思うことにいくつも気づかされた。

「福島での経験はきっとこの先、海外でも活かせると思います」

東日本大震災の発生から七回目の春が、東北にめぐってくる。

ユニクロ復興応援プロジェクトはひとつの区切りを迎えましたが、岩手県釜石市や宮城県気仙沼市での店舗営業をはじめ、ユニクロはこれからも被災地の方々とともに働き、さらなる地域の復興を目指します。

「考える人」2017年春号

佐藤慎吾・撮影(*印を除く)、編集部・文

詳しくは、新潮社のホームページをご覧下さい。