![]()

2004年03月31日

BACKSTAGE REPORT 学生コラボTシャツの舞台裏(前編) ~「考える人」2004年春号〜

~「考える人」2004年春号(新潮社)より転載~

Tシャツについてこれほどたくさんの知らないことがあったとは・・・・・・。

グラフィックTシャツが出来るまで

二〇世紀初頭、アンダーウエアから快適なカジュアルウエアへと進化したTシャツは、ジーンズに並ぶもっともベーシックな衣服のひとつだ。 第一次世界大戦時、ヨーロッパの兵士がアンダーウエアとして着ていたコットンのTシャツを知り、その着心地の良さに驚いたアメリカ兵がこぞって着るようになったことがTシャツの歴史をスタートさせた、という説がある。

だからもちろん最初は無地だった。やがて縞模様のものが現れ、文字やメッセージがプリントされたもの、イラスト、写真がプリントされたものが登場した。これは要するに、最初のうちは「言っておきますけど、これは下着じゃないですよ」ということを主張するために色がついたり柄がついたりしたのではないか……これは今思いついた単なる邪説なのだが……いずれにしても、Tシャツの可能性と需要はこうして急速に広がっていった。

ユニクロのグラフィックTシャツには、昨年から登場したキース・ヘリング、バスキアの作品、今年から加わったアンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンシュタインの作品など、二〇世紀現代美術を代表するアーティストの名作傑作が目白押しである。

ウォーホルはシルクスクリーンの技法を積極的に生かし、例えば一九六二年に発表した「一〇〇のスープ缶」のように、複製や反復が作品の魅力の核心にあるような、近代絵画をひっくり返す方法論で当時の人々を驚かせた。考えてみれば、Tシャツによって複製されることほどウォーホルの作品にふさわしく、その魅力が生かされる方法はないのかもしれない、と思う。

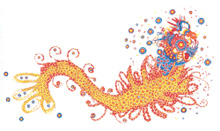

プリントされるのは有名なアーティストの作品ばかりではない。学生たちが腕を競った、「アーティストの卵」の作品もTシャツ化されている。 左「ドラゴン」の絵は、今年応募して入選したイギリスの学生の作品。ご覧のとおり、びっくりするほどレベルが高い(失礼)。この作品がTシャツにどうデザインされて生産されるのだろう。そんな素朴な疑問から今回の取材はスタートした。しかし……。無地の白いTシャツに絵柄をプリントして一丁あがり。それでお終い。難しい話はいっさい無し。そんな心配もないわけでもなかったのだが……。

左「ドラゴン」の絵は、今年応募して入選したイギリスの学生の作品。ご覧のとおり、びっくりするほどレベルが高い(失礼)。この作品がTシャツにどうデザインされて生産されるのだろう。そんな素朴な疑問から今回の取材はスタートした。しかし……。無地の白いTシャツに絵柄をプリントして一丁あがり。それでお終い。難しい話はいっさい無し。そんな心配もないわけでもなかったのだが……。

Tシャツの素材と縫製は意外にも奥が深い

美術大学で油絵を専攻していたというちょっと変わり種のユニクロの進藤宣英氏にまずは話を聞いた。進藤氏の名刺にはマーチャンダイジング部とある。彼らは通称MD。MDって、いったい何をする人ですか?

美術大学で油絵を専攻していたというちょっと変わり種のユニクロの進藤宣英氏にまずは話を聞いた。進藤氏の名刺にはマーチャンダイジング部とある。彼らは通称MD。MDって、いったい何をする人ですか?

「ええとですね、商品の最初から最後まで責任を持つ仕事です。つまり、商品の企画から始まって、店頭で売り切るまでの全体を指揮するプロデューサーのような、あるいはディレクターのような役割でしょうか。企画を採用するか採用しないかという判断から始まって、予算の配分の検討、関係者のスケジュール管理、進捗状況のチェック、工場での生産態勢の確保と品質チェック、いつのタイミングで売り出すかなど販売計画の立案、価格設定、数量の決定、販売期間と売り方、売り出された後の販売管理……とにかく商品が誕生する前から現場にいて、できあがった商品がお客さんに届く直前まで、すべての流れに立ち会います」

なんだか大変そうな仕事である。全体を見渡せる仕事だから、やりがいと責任がペアになっているのだろう。「ここから先は自分も関わっていない部分だし、知りませんでした」とは釈明のできない場所にいるというわけだ。よほど軸足がしっかりしていないと、やり通せない仕事かもしれない。しかし質問に答える進藤氏はいい笑顔である。仕事に誇りがあります、と顔にかいてある。……ユニクロのTシャツには何か重要なポリシーのようなものはあるんですか?

「とにかく品質最優先です。何度洗濯しても、よれない、伸びない、縮まないこと。吸汗性もよく肌にやさしいこと。それに、グラフィックTシャツはインクを使いますから、薬剤のなかに有害な物質を含むものもあるので、たとえ原価が高くても、人や環境に影響を与えない無害な薬剤を選んで使います。安全性も大切な品質のうちですから」 グラフィックTシャツというのは、基本的にはベーシックな白いTシャツが一枚ありさえすれば、そこにプリントして、ハイ出来上がり、なわけですよね?

「いえ、Tシャツの素材は千差万別なんです。ですから絵柄によってTシャツ自体の素材も変えます。首まわりの襟のリブの作りとか縫製もひとつひとつ検討して作り変えています。だからプリントする原画しだいでTシャツそのものは何種類もある、ということになります。

たとえばTシャツの表面をなるべくフラットにしたい場合には双糸を使って編みますし、キャンバスに描いたようなざらざらした風合いを出したいときには単糸使いにします。そうするとボコボコ感が出るんです。糸の質によっても、長い繊維の糸を使うと『けば』が出にくいのでフラットな感じになります。糸の太さにムラがある糸をわざと使ってザクザク感を出すこともありますし、ひととおりではありません。

首まわりのリブには伸び縮みするスパンデックスを使っています。Tシャツは着古してラフな感じになったり、首まわりが伸びちゃったのがかえって格好いいんだという人もいます。でもユニクロは伸びたり縮んだりしないことを守っています。ただ絵柄によっては古着っぽい感じを出したほうがいいものもあり、その場合にはスパンデックスの編み方を変えて味を出すようにしています。

こういう技術は、工場によって機械も違うし、得意不得意もあるので、工場とTシャツの相性を検討するのも大切なんです。もちろん、お任せではなくて、具体的な技術はその都度工場の人と顔をつきあわせて細かく相談しなければなりませんが。 実はボディの身幅もそれぞれ変えています。たとえば厚い生地を使うと生地が伸びにくくなるので、普通の生地を使ったものと同じ身幅では、着心地がきつくなるんですよ。そんな場合には二センチぐらいの余裕を出して作ります。

なんでこんなことまでこだわるのか、そんな細かいところにこだわるよりも、もっと量が売れるようなことを考えろっていう意見もあります(笑)。でも何しろTシャツに愛着を感じているので、真剣にやりたい。だから細かいこだわりについては譲りたくない。グラフィックTシャツを任されているわけですから、やっているからには自分の城ですし、自分の納得いくものができなかったら世の中に出したくないですしね」

学生とのコラボレーションにこだわる理由

学生とのコラボレーションに取り組んでいるのはなぜですか?

「Tシャツのテーマは『もっと自由に面白く』。Tシャツの場合、売れる売れないというのはある程度は予測できるんです。でもそれだけじゃ面白くない。グラフィックTシャツという可能性が広がっていかないですからね。学生コラボTシャツは、プロの仕事と違って何が出てくるかわからない。そこが面白いんです。僕らも勉強になるし、学生にとっても、実際に自分の作品が商品として生産されて、店で売られるまでの経験はないでしょう? だから、お互いに刺激を与え合う場になるはず、と考えています。

MDとしても実に面白いし、やりがいがあるし、こだわりもありますね。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートとエスモード・ジャポンの二校に募集を出して、それぞれ十柄ずつ選ぶ予定だったんですが、どうしてもやりたいものが多くて、結果として二十三柄になりました。選考会には社長、MD部、デザイン研究室、学校の先生が加わります。デザイン研究室の選び方とMD部の選び方は違っていて、デザイン研究室は新鮮さや面白さがまず先に来る。じゃあ僕らは売れる売れないだけか、というとそうでもありません。この『学生コラボ』の仕事は売れる売れないだけでやってもつまらない。将来に繋がるというか、新たな価値を創造できる長期的な展望も含んでいないと何のためにやっているのかわからないですから」

「ロイヤル・カレッジ・オブ・アートのポールさんの『ドラゴン』は、色づかいで考えると普通のTシャツとしては成り立たないぐらい色数の多いものなんです。この絵はTシャツの背中のほうにも絵が広がっているデザインなので、表と裏でそれぞれ八つの色で分解しなければなりません。表と裏できれいに絵柄が繋がらないといけないし。つまり普通よりも手間とコストがかかる、生産性が悪いし利益率も低い。でもコストを下げるために色数を減らしたりしたらこの作品は死んでしまうでしょう? コスト最優先だと何でわざわざ学生とコラボレーションしているのか意味がなくなってしまうじゃないですか。

『ドラゴン』の場合で作り方を説明すると、まずはこの原画をスキャナーでコンピュータに取り込みます。それを一色ずつ、八色の版に分解します。そのデータを工場に送ってフィルムにして、シルクスクリーンで一色ずつ手で刷っていきます。その試し刷りをデザイナーがチェックして、改良すべき点がないかを検討し、さらに原画に近づけるためにどうすればいいのかの指示を出します。

普通だったら、こんな面倒くさい作業は嫌がられます。でも工場の人はかえって『やってやろうじゃないか』と気合いを入れてくれたんですね。再現性を高めるためにサンプルを四回も五回も刷り直すことがありますが、今回はかなり難しい作業だったのにもかかわらず、比較的すんなりと最良のものが仕上がった。

『ドラゴン』の場合は手刷りのほうがきれいに刷れると判断したので本番もすべて手刷りです。もちろん絵柄などの特性によっては機械を使ったほうがきれいに仕上がるものもありますから、機械で刷るか手で刷るかは個別に検討して決めます。Tシャツを大量に生産する、というイメージからは想像できないレベルの手作業がどんどん入ります」

ロンドンの作品から一転して、単色の墨絵風の猫は、やはりがらっと作り方が変わるのですか?

「これは墨絵の滲んだ感じを再現するのに手間がかかりますね。さきほど申し上げたように、色味を何色かに分解して再現するので、墨が滲む感じというのも何色かで手分けして分解して版を作ることになりますが、下手をすると滲み方が自然にならなくて、ガクンガクンと境ができちゃう可能性もあるんです。そうしたら台無しでしょう? 『ドラゴン』と違って単色系だからやりやすいか、というと全然そういうことはないんですね」 話はまだまだ続く。選考に関わり、学生の絵柄を実際にどのようにTシャツ化するかを担当したデザイン研究室にも話をうかがった。原画を描いた学生たちにもご登場いただかなければならない。彼らは中国にある工場に招待されて、自分たちのTシャツがどのようにして出来てゆくのかを見学したという。

そしてこれだけの手間のかかった学生コラボTシャツを「たぶん売れないです」と淡々と言うMD進藤氏の爆弾発言も続くのだが……(後編へ続く)。

「考える人」2004年春号

(文/取材:新潮社編集部、撮影:広瀬達郎)

詳しくは、新潮社のホームページをご覧下さい。